Réseau humain d'alerte crues ou réseau "sentinelles"

Partenaires et moyens

Technique(s) :

Pour faciliter l’observation des cours d’eau, le SYRIBT a équipé 42 sites de surveillance d’une échelle limnimétrique et de repères « vigilance » et « alerte ».

Il a également remis à chaque sentinelle

- « un kit de surveillance » constitué d’une besace rouge floquée avec le logo « ALERTE CRUES »,

- un poncho rouge,

- une lampe de poche,

- un cahier d’observation

- ainsi qu’un certain nombre de fiches explicatives du système (numéros à appeler, etc…).

Humain(s) :

Elus communaux du bassin versant Brévenne-Turdine

Financier(s) :

Etude préalable commune à la mise en place du système d'alerte automatisé : 30 000 € HT + équipements des sites d'observation (échelles, repères) 24 000 € HT.

Subventions : 50 % Etat, 30 % Région Rhône-Alpes

En bref

objectif(s) :

Disposer d'un retour de terrain pendant une crue, en permettant un passage d'alerte depuis les observateurs de terrain (habitants bénévoles du bassin) jusqu'aux élus chargés du déclenchement des PCS.

Cible(s) : élus en charge du déclenchement des PCS, habitants en zone inondable

Echéancier :

Les étapes de mises en place :

- 2011 : Recensement des sentinelles et élus souhaitant s’impliquer dans le dispositif : 49 citoyens et 73 élus

- 2012 : Conduite d’une étude de détermination des niveaux de vigilance et alerte sur les 41 sites d’observation des sentinelles

- 2013 : Equipement des sites d’observation avec des échelles et repères de niveaux

Conception, édition, distribution des supports et du matériel aux sentinelles et élus

Mise en place de réunions annuelles depuis 2011 avec tous les bénévoles et les élus afin de faire quelques rappels de fonctionnement, maintenir à jour les fichiers et les remercier de leur implication

Mise en place de façon régulière d’exercices

Amélioration de la vigilance avec la mise en place en complément d’un système automatisé d’avertissement (outil supplémentaire pour les maires).

Description de l'action

Suite à la crue historique de 2008 sur le bassin versant, au cours de laquelle un réel défaut d'anticipation et l'absence d'alerte préalable se sont avérées, les élus ont souhaité se doter d'outils pour mieux anticiper l'arrivée des inondations. Ainsi, un système d'alerte humain a été mis en place.

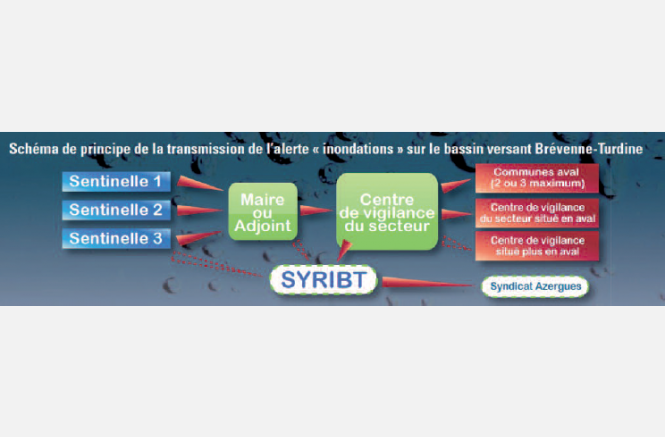

Le principe est simple : créer une chaîne d’alerte, partant d’observateurs situés sur le terrain, au bord des cours d’eau, qui alertent leurs élus communaux. Ces élus communaux passent ensuite le message à leurs homologues situés à l’aval.

Le système est basé sur une participation bénévolede certains riverains et l’implication d’élus :

La « sentinelle » surveille la montée du niveau de "son" cours d’eau et lorsque celui-ci atteint la cote de vigilance ou d’alerte, elle prévient son élu référent (maire ou adjoint). L’élu répercute alors l’information sur les communes plus en aval. Un réseau de 120 bénévoles et élus a ainsi été mis en place.

Le Syndicat de Rivières a conduit une étude visant à définir pour chaque site d'observation une cote de vigilance et une cote d'alerte, et chaque site a été équipé au moyen d'une échelle et de repères "vigilance" et "alerte".

La mise en vigilance se transmet ainsi depuis l’amont jusqu’à l’aval, en passant par les centres de vigilance qui constituent les centres névralgiques de la chaîne.

Eléments facilitateurs

- Volonté forte des élus de mettre en place un système d’alerte fiable après la crue de 2008, Formalisation d’un dispositif déjà existant de transmission des informations entre élus et observateurs de terrain lors des crues

- Action nécessitant peu de matériels juste le renouvellement annuel des carnets d’observation et des fiches contacts si changements

- Engagement des volontaires faiblit très peu depuis la mise en place officielle du dispositif en 2012

Freins rencontrés

- Garder des contacts à jour et opérationnel sur tous le bassin versant chaque année en raison des changements d’élus (élections), déménagements, décès, démotivation possible des sentinelles…

- La gestion de cette action prend du temps en raison du nombre élevé de sentinelles : rédaction et envoi des courriers de convocation pour les réunions, organisation d’une réunion annuelle, mise à jour des contacts à faire régulièrement, préparation d’exercices…

- Il y a toujours un risque que la chaîne d’alerte soit rompue si un élu ne transmet pas ou n’arrive pas à transmettre l’alerte en aval. Le SYRIBT supervise l’ensemble de la chaîne pour éviter ce problème mais hors heures ouvrables du syndicat pas forcément de contrôle possible.

Lors de la dernière édition des IRISES en novembre 2016, les sentinelles ont été récompensées pour leur engagement volontaire en faveur de la prévention des inondations par la remise d’un prix, l’IRIS de Cristal, dans la catégorie « Participation et implication citoyenne ».

Description de la méthodologie

L’étude de faisabilité a été menée dans le cadre d’une action du contrat de rivière et son application, par la pose d’échelles et de repères de niveaux, dans le cadre d’une action du PAPI.

Chaque année a lieu une réunion sentinelle animée par le SYRIBT dans le but de mettre à jour les contacts et récupérer les cahiers d’observation remplis par les sentinelles. Pour tester le dispositif, des exercices sont menés de façon régulière (environ une fois par an).

Recommandations

Il faut que les élus soient motivés pour mettre en place cette action puisque ce sont eux qui sont au cœur du dispositif. Le SYRIBT n’intervient à aucun moment dans le lancement de l’alerte. Il est important de définir précisément le rôle du syndicat de rivières dont le but n’est pas d’agir à la place du Maire, le seul détenant la responsabilité de lancer l’alerte et de prendre les décisions en matière de gestion de crise.